- 2014-12-2

- はんどカフェBlog

目の前でくつくつと音を立てる鍋料理は、冬の定番ですよね。野菜や好みのお肉を切るだけで、調理の手間がかからないのもうれしいところ。でも、毎日鍋料理が続くと家族から「またか」の声が上がりそうですよね。最近ではたくさんのスープの素が市販されていますから、いろいろなスープを試してみたり、つけだれにこだわるなど、味に変化をつけるのが家族に飽きられないコツのようです。また鍋自体にもこだわってみるといいかもしれません。土鍋のほかルクルーゼなどのカラフルなお鍋は、食卓の真ん中にあるだけで楽しい気分になれますよ。

鍋料理をするときの脇役として大切なのが、鍋つかみですね。四角い鍋つかみなら、そのま鍋敷きとしても使えるので便利。ここでは型紙不要でできる、かわいい鍋つかみの作り方を紹介します。

「ツインタイプの鍋つかみ」の作り方

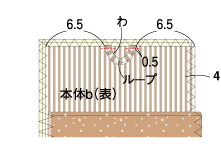

【材料・道具】

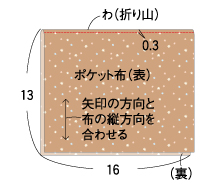

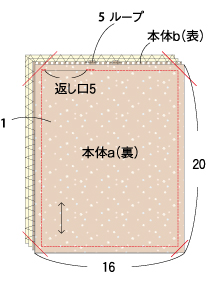

・木綿地(茶色地にオレンジ色などの雪の柄) 本体a:16cm×20cmを2枚、ポケット布:16cm×26cmを2枚、コード布:5cm×3cm

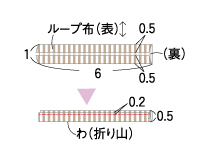

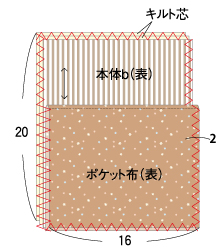

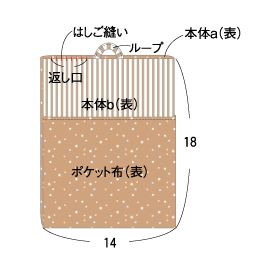

・木綿地(茶色と白のストライプ) 本体b:16cm×20cmを2枚、ループ布:6cm×2cmを2枚

・キルト芯 16cm×20cmを4枚

・太さ0.3cmのワックスコード(生成り)68cm

定規、ペン型チャコ、まち針、ミシン、ミシン糸(茶色、白)、糸切りばさみ、アイロン、アイロン台、縫い針、しつけ糸、縫い糸(茶色)、裁ちばさみ

【作り方】

※単位はcm。

※作り方1~7の解説は片手分。実際は同様に作業して両手分を作る。

1.本体a1枚の裏側の、1cm内側にでき上がり線を引く。

2.ポケット布1枚を外表(布の表側を外側にする)に二つ折りにして、折り山側を縫う。

3.ループ布1枚を図のように折り、端を縫う。ループができる。

4.キルト芯2枚、本体b1枚、2を図のように重ね、周囲にジグザグミシンをかける。

※キルト芯は表裏なし。

5.4の上中央に、3のループをしつけ糸で縫いつける。

6.5と1の本体aを図のように中表(布の表側どうしを合わせる)にし、返し口を残して縫う。ループのしつけ糸をはずし、角の縫い代をカットする。

※縫い始めと縫い終わりは、返し縫いをする。

7.返し口から表側に返して、ポケット布が本体b側になるようにする。返し口をはしご縫いでとじる。

※作り方1~7と同様に作業して、もう片手分を作る。

8.ワックスコードの輪を作る。

①ワックスコードの両端を重ねてかがり、かがった部分が中央になるように、図のようにかがる。

②コード布を図のように折り、①のつなぎ目をかくすようにくるんでかがる。

9.7のループに、8の輪(♡)を通し、反対側(♥)をく(♥)ぐらせる。同様に、もう片手分のループにも輪を通し、2枚をつなぐ。

ちゃんこ鍋の「ソップ炊き」ってなに?

相撲取りがたべるちゃんこ鍋。ちゃんこ鍋の専門店に行くと、ときどき「ソップ炊き」という言葉を見かけることがあります。これは鶏ガラからとったスープで仕立てたちゃんこ鍋のことで、両手をついたら負ける相撲の世界では、牛や豚などの四足の動物は縁起が悪いのだそう。それで、二本の足で立つ鶏のスープがいいとされています。ちなみに筋肉質で痩せ型の力士のことを「ソップ」と呼び、ダシをとった後の鶏ガラにたとえて「ソップ炊き」とも言われるそうです。寒い冬には具だくさんのちゃんこ鍋で、体の中から温まりたいですね!

この作品は、2011年11月号『はんど&はあと』P53、54の記事を編集/加筆したものです。転載、記事のコピーはご遠慮ください。

作品制作:杉野未央子